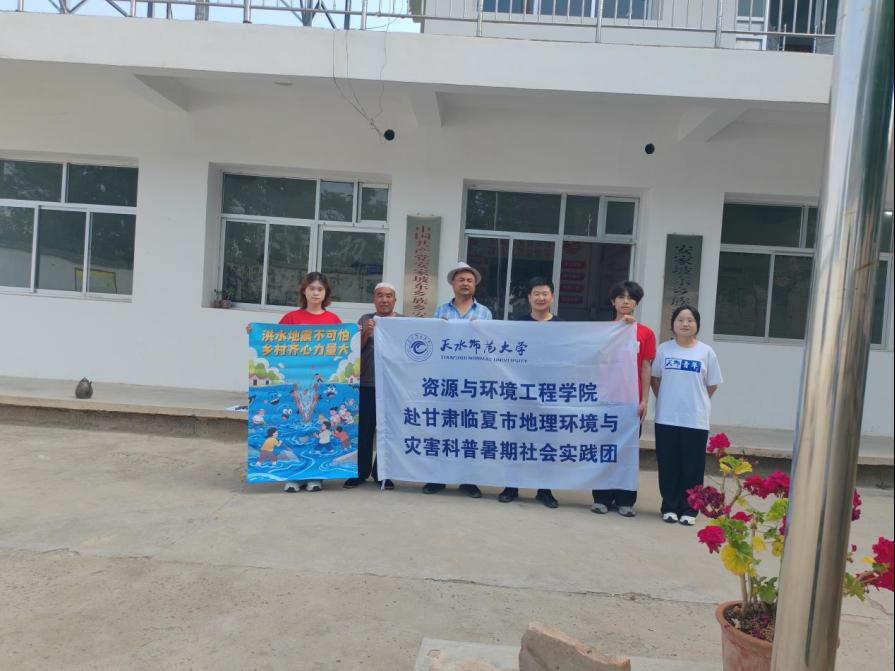

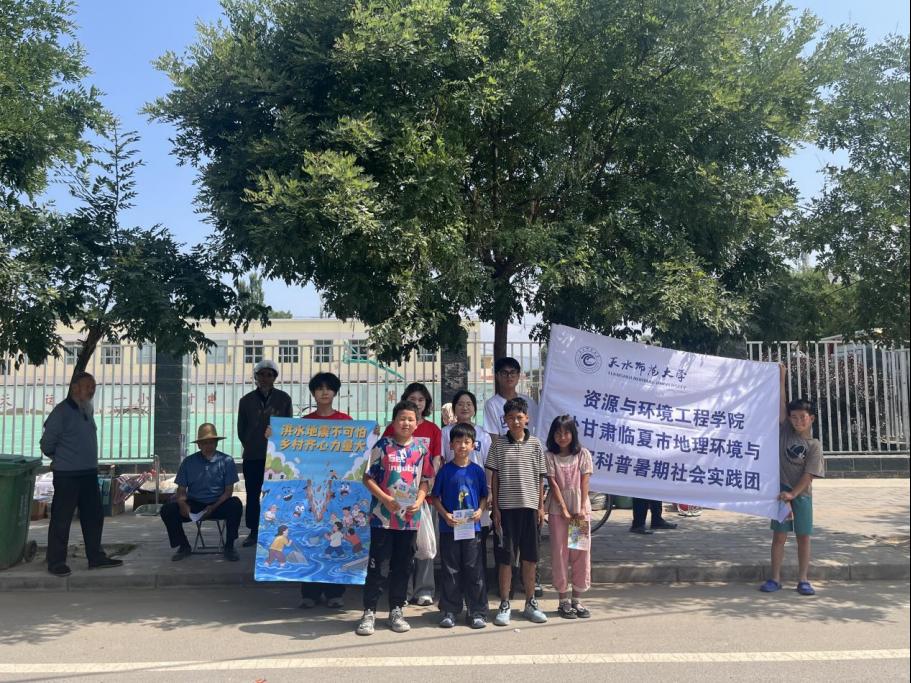

7月11日-15日,天水师范大学资源与环境工程学院“地理环境与灾害科普”实践团赴临夏县安家坡乡开展了为期五天的科普实践活动。

夕阳余晖中,“防灾减灾知识角”的展板记录着这支扎根青藏高原与黄土高原过渡带团队的足迹。他们以“精准调研—分层科普—入户讲解—长效联动”的闭环模式,将高校“地理+环境+灾害”的专业优势切实转化为基层防灾减灾能力,为西部乡村迎战夏季汛期筑牢了科学防线。

精准画像,数据锚定防灾痛点。响应甘肃省、天水师范大学夏季防汛要求,7月11日,实践团抵达安家坡村展开“灾害易发性区域”排查。他们按照地理位置,结合GIS专业知识,采用以临近大夏河为中心缓冲区分析方法,计算出村内分布于沿河陡坡区的人口,标注出历史滑坡点与潜在风险区。实践团与安家坡村委会主任座谈,核对与校正实践团分析的灾害易发区域,最终梳理出村庄3840名常住人口中85%居住在沿河及陡坡区域的分布特征,并整理出结合当地常见地质灾害中需要掌握的应急知识等科学防汛防灾措施,为后续工作精准导航。

分层施策,知识融入生活场景。实践团创新性地构建了“三维科普体系”,让专业知识突破“课堂壁垒”,融入乡村日常生活,更科学地服务村庄防汛管理。 在7月12日-13日的集中宣讲中,团队用临夏本地近年灾害案例,解析滑坡“一看裂缝、二听异响、三查水流”的识别法,并为村民们分发自制的灾害风险图。通过风险示意图,让村民直观看懂自家周边的避险路线。针对中小学生,将《自然灾害防范知识手册》上的漫画与避险口诀指导为“暑假读物”,“快跑向高处、远离沟谷岸”的短句在孩子们的嬉闹中口口相传。

流动服务,防汛防灾知识入农户。7月14日的“流动式服务”更显精准。在马大爷家的院落里,队员们放大宣传册图解,手把手教老人用应急哨发出“一长两短”的转移信号,以及如何高效配合村里日常的防汛工作;对独居村民,特意标注村委会防汛队联系电话;针对务农群体,重点讲解“雨天不上坡、雨后查田埂”的田间避险常识。

长效联动,构建韧性防灾纽带。7月15日的总结座谈会上,实践团与安家坡村村委会主任深入讨论关于该村防汛防灾工作的重点。今后实践团将通过专业知识分析,用微信群持续为安家坡村推送季节性防灾提醒,定期更新“灾害风险地图”;村委会长期维护“防灾减灾知识角”,组织村民利用科普短视频开展常态化学习。这种可持续的助力乡村模式,正是实践团对“探索高校服务乡村振兴新路径”目标的回应。

目前,团队采集的地貌数据、风险点坐标也将作为团队老师与学生今后教学科研的数据,实现“实践成果—教学资源—科研数据”的转化增值。 从安家坡村带走的,除了沉甸甸的调研报告,还有对“地理科学价值”的深层理解。它不仅是实验室里的数据分析,更是田间地头的避险指南;不仅是论文里的专业术语,更是方言口诀里的生存智慧。这场实践证明,高校服务地方不是简单的“送知识”,而是要构建“专业能力与基层需求”的精准对接机制;青年参与乡村振兴,既要揣着课本知识走下去,更要把实际问题带回来。 这场青春实践的意义已然清晰,它助力地质灾害防治从“被动应对”转向“主动防范”,为筑牢乡村防汛减灾贡献了青春力量。

撰稿:庞栋栋、龙宴宏

审核:吕星